網膜の病気について

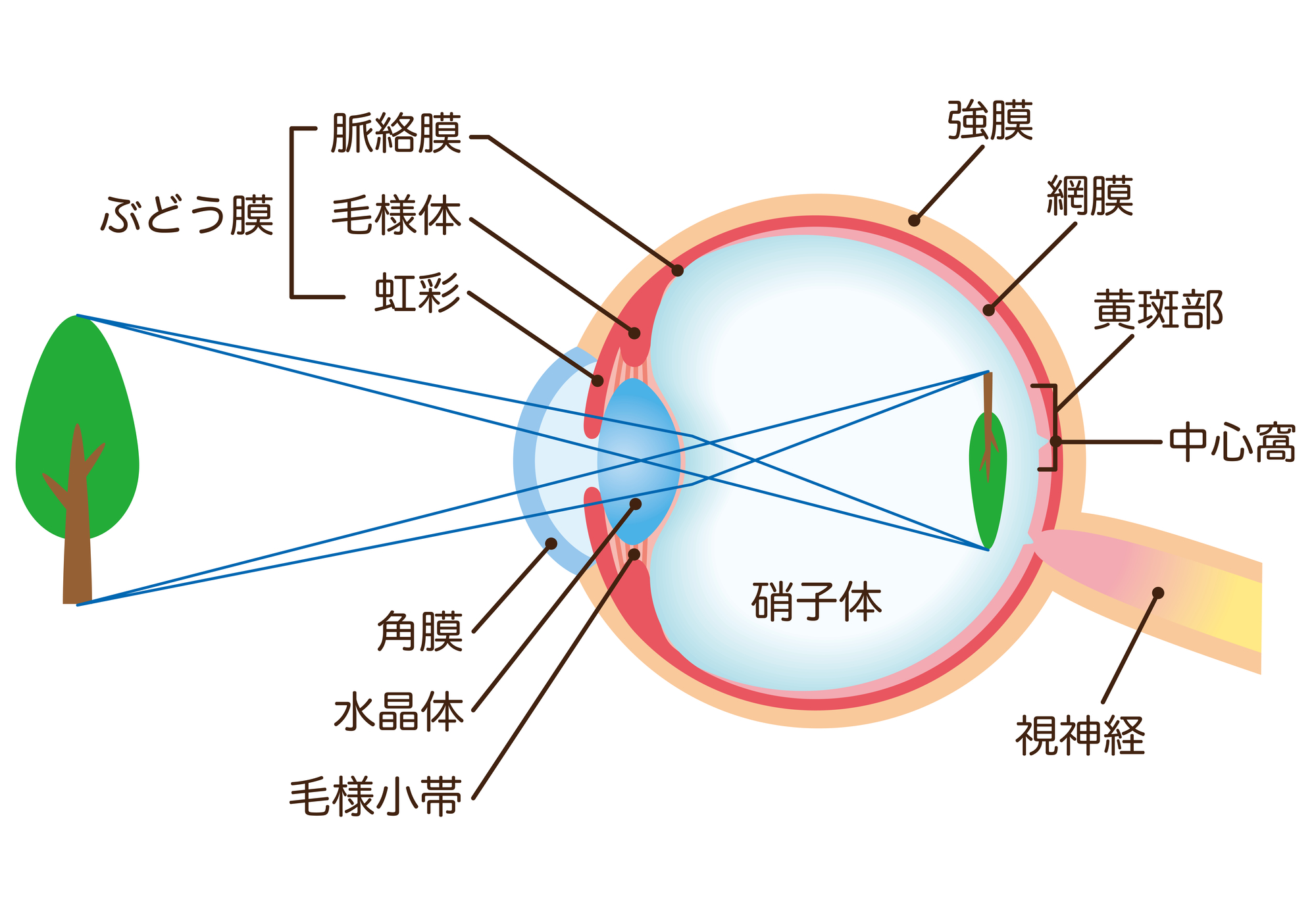

網膜は、カメラのフィルムのような働きをしています。角膜と水晶体を通過して目の中に入ってきた光が網膜へ届くと、網膜は光を電気信号に変えて脳に情報を送ります。それにより私たちは物を見ることが出来ます。一番早く視覚情報をキャッチしている部分ですので、物を見る上では欠かせない部位と言えます。

網膜は、カメラのフィルムのような働きをしています。角膜と水晶体を通過して目の中に入ってきた光が網膜へ届くと、網膜は光を電気信号に変えて脳に情報を送ります。それにより私たちは物を見ることが出来ます。一番早く視覚情報をキャッチしている部分ですので、物を見る上では欠かせない部位と言えます。

また、網膜の中心には黄斑という視力に関わる重要な部分があります。網膜には様々な疾患が起こった場合、視力や視野に影響を及ぼす場合があり、最悪の場合、失明に至る危険性もあります。加齢黄斑変性や糖尿病網膜症(中途失明の上位を占めている疾患)、網膜剥離(網膜が剥がれる疾患)などがあります。

これらの疾患に有効とされる治療法は、レーザーや硝子体注射、硝子体手術などがあります。中でも硝子体手術は、網膜の疾患を治療するために必要とされることが多い方法です。

当院では日帰り硝子体手術も行っていますが、治療の内容により、連携施設へ紹介させていただく場合もあります。

硝子体手術が適応になる主な疾患

糖尿病網膜症

糖尿病が原因で網膜の毛細血管が詰まり血流が滞る疾患です。硝子体出血や黄斑部の浮腫が起こり、さらに悪化すると牽引性の網膜剥離に至る危険性もあります。

糖尿病が原因で網膜の毛細血管が詰まり血流が滞る疾患です。硝子体出血や黄斑部の浮腫が起こり、さらに悪化すると牽引性の網膜剥離に至る危険性もあります。

放置すると失明する危険性が高い疾患です。

黄斑円孔

後部硝子体剥離を発症し黄斑部を引っ張られることで、網膜に丸い穴が開く疾患です。黄斑部は網膜の中心に存在しており、物を見るために大切な部位です。そのため穴が開くと物が見えにくくなり、視力低下する恐れもあります。

黄斑浮腫

黄斑浮腫は、網膜の中心にある黄斑に液状の成分が溜まる疾患です。浮腫が起こり、物がぼやけて歪んで見えたり、視力低下を起こします。糖尿病網膜症や網膜静脈分枝閉塞症、ブドウ膜炎などの疾患が要因となる場合があります。

硝子体出血

硝子体出血は、網膜の血管が破れると、硝子体内に血液が滞留すると、光がうまく網膜まで届かなくなり、視力障害をきたします。

主な原因は、糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症、網膜裂孔・網膜剥離、加齢黄斑変性などの疾患です。出血が軽い場合は経過観察を行い、自然吸収を待ちます。

しかし、網膜剥離の可能性が高い場合は、早急な硝子体手術を行う場合もあります。

硝子体手術の合併症について

硝子体出血

手術後に、硝子体出血が起こることもあります。術前から出血があった方は特に、術後に起こりやすいと報告されています。出血がわずかでしたら自然と吸収されるのを待ちますが、経過観察により吸収されない場合は再び手術を行う場合もあります。

術後感染症

手術後のリスクとして稀に細菌感染が起こることがあります(2,000例に1例くらい)。

手術後のリスクとして稀に細菌感染が起こることがあります(2,000例に1例くらい)。

万が一術後に激しい視力低下や目の痛みが生じた場合、迷わずにご連絡ください。

網膜剥離

手術後に網膜剥離になるケースがあります。状況により網膜剥離に対する硝子体内手術治療を行う場合もあります。

緑内障

術後の炎症の程度により眼圧が高くなることがあります。点眼薬や内服で眼圧を下げるコントロールをして経過観察を行います。

黄斑浮腫

黄斑浮腫は、網膜の中心にある黄斑に液状の成分が溜まり浮腫みが生じる疾患です。糖尿病網膜症や網膜静脈分枝閉塞症、ぶどう膜炎などによって起こるケースがほとんどです。主な症状としては、物が歪んで見える、視界のぼやけ、視力低下などがあります。

駆逐性出血

手術中や術直後に突然目の奥の動脈から急激な大出血を生じる事があります。このような出血の頻度は極めて少ない症例ですが(10,000例に1例ぐらい)、発症すると高度の視力障害を招く危険性があります。

網膜裂孔

網膜に穴が開く疾患です。主な原因は加齢と近視です。

年齢とともに硝子体は、ゼリー状から液化し始めます。硝子体の隣にある網膜と強い癒着があると、硝子体に網膜が引っ張られ、その力に耐え切れなかった網膜が裂けてしまい網膜裂孔を引き起こします。

また、近視の方は目の長さ(眼軸長)が長い傾向にある事から、網膜が伸びて薄くなりやすく、網膜裂孔を引き起こすリスクが高くなります。20代などの若年層でも、近視によって網膜裂孔を発症する場合もあります。

また、目に強い衝撃を受けたことをきっかけに、網膜裂孔が起こるケースもあります。

網膜裂孔の症状としては、目の前に黒い点や線が浮かぶ飛蚊症や、暗闇でも光を感じる光視症などがあります。

網膜裂孔の検査

上記の症状が疑われる場合、網膜の状態を確認するために散瞳薬を使用した眼底検査や視野検査を行います。

網膜裂孔の治療

主にレーザー治療が選択されます。レーザー治療は外来で治療を行います。

裂孔や穴のある箇所にレーザー照射を行う治療法です。施術前には点眼麻酔を行うので、痛みを最小限に抑えた状態で行います。

網膜剥離

前に述べた網膜裂孔が悪化した結果、網膜が剥がれ落ちてしまった「裂孔原性網膜剥離」と、網膜裂孔に関係なく、糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症、眼内腫瘍、網膜血管腫などの疾患によって起こる「非裂孔原性網膜剥離」に分類されます。

非裂孔原性網膜剥離の場合は、まず原因となる疾患の治療が必要です。ただしその場合でも、硝子体との癒着が強く網膜が引っ張られる等の症状がみられる場合は、網膜剥離の治療も視野に入れていく必要があります。

主な症状としては、視野欠損(剥離している部分の視野が欠ける)、視力低下、物が歪んで見える(黄斑部まで剥離が進んでいる場合に起こりやすい)などがあります。

網膜剥離の検査

視力検査や視野検査、散瞳薬を使用した眼底検査などを行います

視力検査や視野検査、散瞳薬を使用した眼底検査などを行います

網膜剥離の治療

症状の度合いにより治療方法の選択が変わります。

網膜剥離の状況によりレーザー治療や硝子体手術による治療が選択されます。

網膜静脈閉塞症

網膜の静脈が詰まると浮腫や出血が起こり、視力や視野に障害が生じる疾患です。

発症した部位により網膜中心静脈閉塞症と網膜静脈分枝閉塞症と分類されています。

網膜中心静脈閉塞症

網膜の血管は、網膜の中で枝分かれしていますが、枝分かれする前の部分(篩状板という場所)では、静脈(網膜中心静脈)と動脈(網膜中心動脈)が1つになっています。高血圧や糖尿病などで動脈硬化になると、動脈は肥厚化し、静脈も動脈の圧迫を受けて血流が悪くなります。

その結果、血栓ができ、静脈の壁が傷ついて血液が漏れ出す症状がみられます。網膜の出血や浮腫などにより、急激な視力低下をきたす危険性がります。

網膜静脈分岐閉塞症

網膜の血管は途中で枝分かれしていますが、その中でも動脈と静脈が交差している部分があります。

動脈硬化などで交差部分の静脈が圧迫されると、血栓ができ、網膜に浮腫や出血が起こります。

網膜静脈分枝閉塞症の主な症状は、視野欠損です。また、黄斑まで影響を受けると、物が歪んで見える症状や急激な視力障害が起こる危険性があります。

網膜静脈分岐閉塞症の検査

眼底検査を行い静脈の状態や網膜の出血、浮腫の有無をチェックします。必要に応じて光干渉断層計(OCT)で黄斑浮腫がないかを確かめます。

眼底検査を行い静脈の状態や網膜の出血、浮腫の有無をチェックします。必要に応じて光干渉断層計(OCT)で黄斑浮腫がないかを確かめます。

網膜静脈分岐閉塞症の治療

治療方法としては、レーザー治療を行う場合があります(網膜光凝固術)。また、抗VEGF薬を使用した硝子体内注射を行い、新生血管が作られるのを防ぐ方法もあります。

さらに、黄斑(網膜の中心部分で視細胞などが集まっている)に浮腫が見られた時も、硝子体注射の適応となる事があります