緑内障とは

緑内障とは、視神経が何らかの理由で障害を受けることで、視野が欠けてしまう(視野狭窄のおこる)疾患です。目の中の圧力(眼圧)が高くなったり、視神経自体が弱かったりすることで起こります。

緑内障は、進行スピードがとても遅く、発症しても気づきにくいことがほとんどです。ダメージを受けた視神経を元に戻す治療法は確立されていないので、一度でも欠けてしまった視野を元に戻すこともできません。そのため日ごろから、早期発見と早期治療に努めることが大切です。

緑内障は、男女問わず40歳以上で約5%、60歳以上で約10%の方が発症する疾患です。40歳以上の方は目に異常感じなくても、定期的に眼科で検査を受けることをお勧めします。

緑内障の種類

緑内障の種類は多岐にわたります。原因不明な原発緑内障や、ぶどう膜炎や糖尿病などの疾患によって起こる続発緑内障、先天的な異常によって発症する先天緑内障などが挙げられます。 なお、原発緑内障は、さらに原発開放隅角緑内障・正常眼圧緑内障・原発閉塞隅角緑内障と分かれています。緑内障の患者様の中で一番多く見られるのは、この原発緑内障です。

原発緑内障3つのタイプ

原発開放隅角緑内障

目の中の水分(房水)が出る場所を隅角と言います。隅角が狭窄・閉塞するわけではありませんが、線維柱帯の辺りから徐々に目詰まりを起こし、房水が外へ出ていきにくくなることがあります。これによって眼圧が高くなる疾患を、原発開放隅角緑内障と言います。眼圧が上がる結果、視神経が圧迫されることにより、視神経が障害され視野欠損が起こります。

正常眼圧緑内障

発症する流れは、原発開放隅角緑内障と同じです。ただしこのタイプの場合、眼圧は正常な範囲内であるにもかかわらず、視神経が障害され緑内障を発症するタイプとされています。日本人に多く見られるタイプです。

発症する流れは、原発開放隅角緑内障と同じです。ただしこのタイプの場合、眼圧は正常な範囲内であるにもかかわらず、視神経が障害され緑内障を発症するタイプとされています。日本人に多く見られるタイプです。

閉塞隅角緑内障

正常な眼では角膜と水晶体の間にある房水が絶えず生成、排出されそのバランスを保っています。

閉塞隅角緑内障隅は、慢性のものと急性のものがあります。房水の出口である隅角が急に詰まってしまい、その結果房水が溜まってしまい眼圧が上昇するタイプです。急性閉塞隅角緑内障は、発作が起こると突然激しい目の痛みや充血、頭痛、吐き気などの症状が出る場合があります。これを急性緑内障発作と言います。発作が起きると失明する危険性があり、その場合は迷わずに医療機関へ受診する必要があります。また、発作が起きなくても、時間をかけて進行することもあります。

緑内障の症状

よくみられる症状は、視野の中で見えない部分ができてしまう「視野欠損」です。緑内障は、視野欠損が徐々に進むタイプだけでなく、急に進むタイプも存在します。初期段階では症状に自覚するのが難しいため、発見した時には既に、中心部分にまで視野欠損が進んでいたというケースもあります。

急に進むタイプは、目の痛みや吐き気、頭痛、視界のかすみなどの症状が出ることがあります。これらの症状は他の病気と似ている場合も多く、内科や脳神経外科へ受診される方も多くいらっしゃいます。早期発見するには、眼科での検査が不可欠です。

気付きにくい視野の欠け

緑内障は、片目ずつ症状が起こることの多い疾患です。しかし、片目の視野が欠けていても私たちは無意識的に、もう片方の目で視野を補ってしまいます。それにより、症状に自覚できない方も少なくありません。

また、視野欠損は周辺部から起こる傾向が強く、中心部の視野欠損が起こらないと、自覚するのは困難です。ただし、周辺部の欠損のみ起こっているうちに発見して適切な治療を行えば、視力の維持も可能になります。そのため当院は、1年に何回かは眼科にて、定期検診を受けることを勧めています。また、片目で物を見るセルフチェックを通して、片目の状態をチェックすることも大切です。

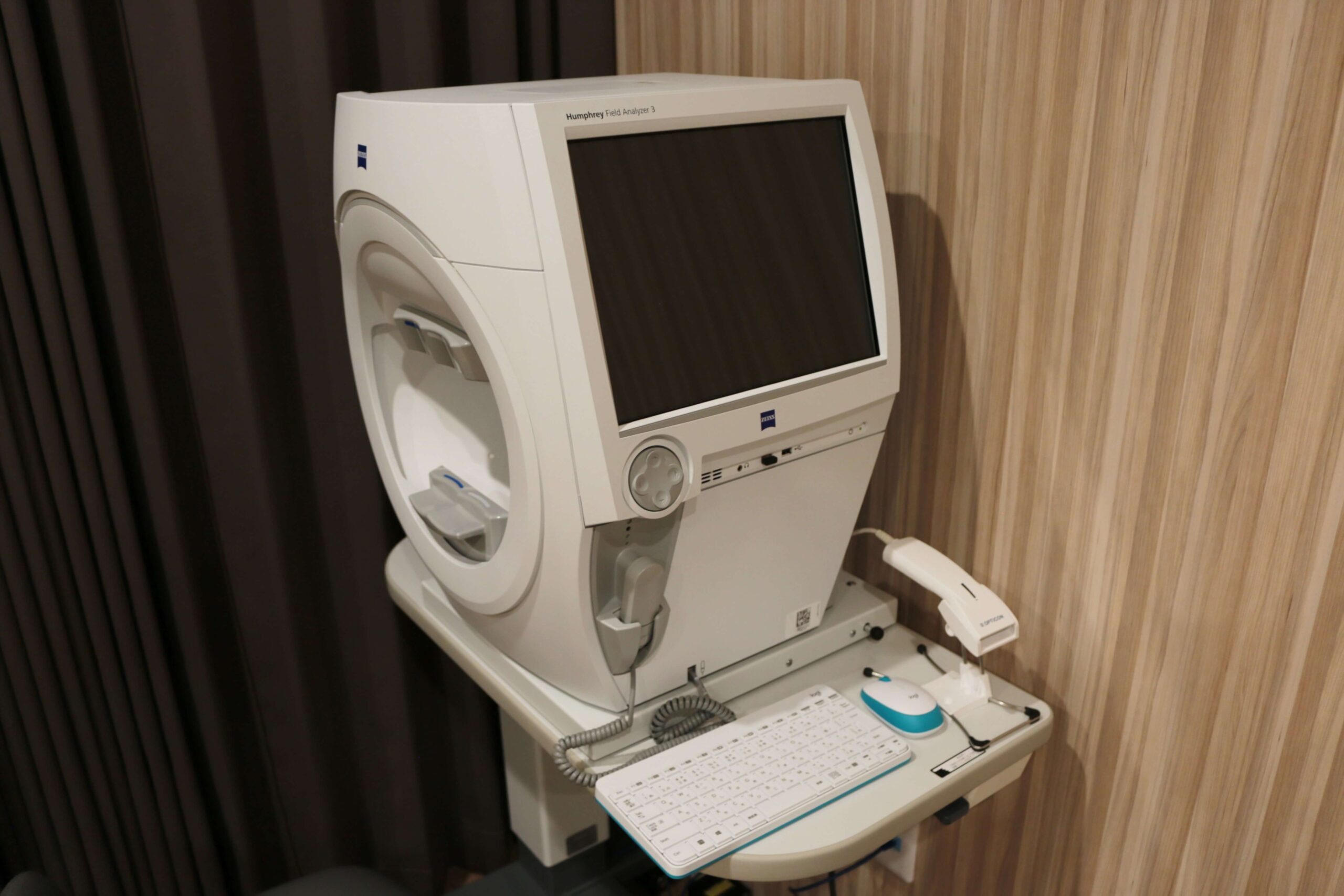

緑内障の検査

緑内障の診断を行うには、眼圧検査と眼底検査、視野検査が必要です。

緑内障の診断を行うには、眼圧検査と眼底検査、視野検査が必要です。

眼圧検査とは、眼の圧を調べる検査です。正常範囲内かどうかを判断します。眼底検査は、眼圧以外の原因を探るために行われる検査です。眼底の血管や網膜、視神経の状態をチェックします。視野検査では、視野の広さと感度が調べられます。緑内障でどれだけ視野が失われているかを確かめます。

緑内障の治療

薬物療法

房水の産生を抑制させる薬と、房水の流出を促す薬などを使って眼圧を下げていきます。数種類の点眼薬を一緒に使うこともあります。点眼薬だけでの治療のコントロールが難しいと判断された場合は、飲み薬も一緒にお出しする場合もあります。

房水の産生を抑制させる薬と、房水の流出を促す薬などを使って眼圧を下げていきます。数種類の点眼薬を一緒に使うこともあります。点眼薬だけでの治療のコントロールが難しいと判断された場合は、飲み薬も一緒にお出しする場合もあります。

また、緑内障の原因は眼圧の上昇だけではありません。血流障害によって発症することも指摘されており、実際に血流改善を促進させるサプリメントも作られています。

また、緑内障によって機能が低下した視神経・網膜のために、ビタミン製剤などを使うこともあります。

レーザー手術

急性緑内障発作が起きた時などに選択される方法です。発作のリスクが高い目にレーザーを当てて、虹彩の根部に穴を開け、新しい房水の通り道を開通させます。 また、房水の出口にあるフィルターである線維柱帯にレーザーを当てて、房水の排出をスムーズにさせることで眼圧を下げる方法もあります。 どちらも短時間で受けられますし、手術前・後での日常生活の制限も設けられていません。すぐに元の生活を送ることが可能です。

レーザー虹彩切開術(LI)

急激に眼圧上昇する可能性が高い場合や、急性緑内障発作を起こした場合に選択されます。レーザーで虹彩の根元に穴を開けて、房水が流れる道を作ります。以前はよく使われていた方法ですが、角膜内皮に悪影響を及ぼし、水疱性角膜症を発症させるリスクもあるため現在では、あまり推奨されていません。水泡性角膜症を発症すると、角膜が混濁視力低下をきたし、発症した場合は角膜を移植が必要になるため、現在では白内障手術を行うのが一般的になりつつあります。白内障手術が難しい場合に限り、実施されています。

選択的レーザー線維柱帯形成術(SLT)

線維柱帯は、房水の排出口にあるフィルターのような働きをしている、網目のような組織です。そこに低エネルギーのレーザーを照射し、細胞を活性化させて排水の流れを改善させる方法です。眼圧を下げる事が期待できます。

SLTには副作用がほとんどなく、様々な方にSLTによる治療が可能です。また、短時間での施術が可能であり、点眼麻酔を行った後に、10~15分程度の施術時間で治療を行うことが可能です。

治療で得られる効果は一人ひとり異なりますが、減薬や、緑内障手術を受けるまでの時間稼ぎをするためにも行われています。点眼薬が合わず副作用で悩む場合や、点眼薬がつけられない方、点眼薬を使っても眼圧が下がらないケースに選択され事があります。

今まで行われてきたALT(アルゴンレーザー線維柱帯形成術)と比べて、周辺組織へのダメージ(熱損傷など)が少ない傾向にあり、問題となっている色素細胞のみを選択的に処理するため、線維柱帯の基本構造に影響を与えません。合併症のリスクも非常に少なく、副作用もほとんど見られません。

手術

薬物療法やレーザー治療を行っても改善ができなかった時は、手術を検討します。

薬物療法やレーザー治療を行っても改善ができなかった時は、手術を検討します。

房水を目の外へ流れ出るようにする方法と、線維柱帯を切って房水の排出を促していく方法があります。近年では、房水の排出を改善させるために留置するデバイスも登場しています。手術方法は、患者様の進行スピードや視野障害の重さ、生活習慣などを総合的に考慮し、慎重に選択します。なお、緑内障の手術は視力・視野の症状の改善ではなく、眼圧上昇や病状の進行を抑えることを目指す事が目的となります。

緑内障の手術は、医療技術の発展がすさまじく早い分野でもあります。しかし、どの治療も合併症が起こるリスクがあり、中には術後に眼圧のコントロールがうまくいかずに再手術を余儀なくされるケースもあります。手術後も眼圧のコントロール管理が必要となりますので、定期的な診察を行う必要があります。

iStent(アイステント)inject® W

iStentは、緑内障の患者様が白内障手術を受ける際に、眼圧を下げる事を目的とした医療機器で、チタン製のステントです。低侵襲で受けられる緑内障手術(MIGS)として分類されています。大きさは360μmと極めて小さく、広いフランジを備えた筒状の見た目をしています。白内障手術と同時に行われ、iStentを房水の流れ出る線維柱帯へ入れていきます。

白内障手術の際に作成した切開創から専用の器具を使いアイステントを角膜と虹彩のつなぎ目にある線維柱帯という場所に埋め込みます。手術時間は白内障手術に約5分程追加した時間内で手術することが出来ます。

低侵襲で眼圧が下げられる方法で、今まで使用していた緑内障の点眼薬を減らすことも期待できます。ただし、全ての緑内障の患者様に選択できる方法ではなく、開放隅角緑内障、落屑緑内障が適応対象となります。

線維柱帯切開術:トラベクロトミー

マイクロフックやKフックなどの道具を使って、線維柱帯を切開する方法です。低侵襲緑内障手術(MIGS)に分類される方法で、白内障手術と同時に行う場合がほとんどですが、線維柱帯切開術のみを行う場合もあります。

術後の出血がよく見られますが、おおよそ1~2週間で吸収されるのでご安心ください。緑内障の点眼薬の種類を減らし、眼圧を下げる事が期待できます。

緑内障のよくある質問

日常生活で注意することはありますか?

特に制限はありませんが、点眼薬が出ている場合は毎日欠かさずに使いましょう。 もちろん、頭を下げたり頭に血が上るような行動を取ったりすることは、眼圧に影響する可能性がありますが、普通の生活では問題ありません。 日常生活では、野菜や魚をこまめに食べたり、有酸素運動を心がけましょう。ただし、過度な運動は眼圧を上げるので控えましょう。

胃腸薬や風邪薬などを飲んでも大丈夫でしょうか?

閉塞隅角緑内障や隅角が狭い方は、一部の薬によって急性緑内障発作を起こす場合があります。そのため、薬を飲む前には必ず、眼科医へ相談しましょう。

手術で眼圧が下げられるのでしょうか?

緑内障の手術では、眼圧を下げる事を目指す目的があります。手術後の眼圧の経過によっては点眼薬の量も減らせる場合もありますが、稀に眼圧が下がらない場合もあります。その場合は、追加の手術が必要になることもあります。

手術で緑内障の進行は止められますか?

継続的な治療を行っても、点眼薬やレーザー治療では効果が期待できなかった場合や、点眼薬に副作用が出た場合、緑内障がすでに進行している方・またはそのリスクが高い方などは、手術による治療を視野に入れていかなくてはいけない場合があります。なお、手術で緑内障の進行を遅らせることはできますが、完全に進行を止めることはできません。

手術で緑内障は治りますか?

残念ながら現在の医学では、緑内障を完治させる方法はありません。緑内障手術は眼圧を下げて、緑内障の進行を遅らせる事を目的としています。そのため治療では、眼圧を下げて進行を抑え、少しでも視野を維持させることを目標としています。